divertimento per bimbi e ragazzi.

Aggiornamento del 13/4:

Aperti Domenica 21 Aprile!

Funivia aperta dalle 9.00 alle 17.00!

!!IMPORTANTE!!

Fino al 31 marzo la strada è chiusa per ordinanza provinciale, si sale solo in cabinovia o a piedi tramite la pista fondovalle!

Chiamare solo tra le 16 e le 19!

N.B. In caso di maltempo e/o vento forte gli impianti resteranno chiusi

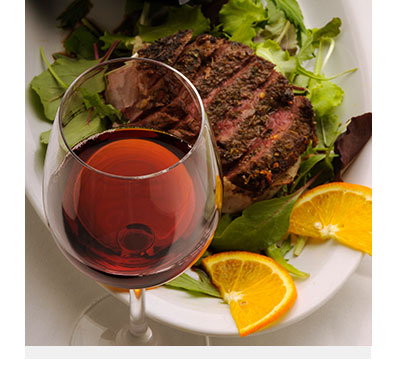

I tavoli del rifugio (internamente ed esternamente) sono riservati per il bar e per il self-service. Non è possibile consumare cibi propri sui tavoli di proprietà del rifugio!

attività per tutti

Benvenuti al

Monte Catria

Il comprensorio sciistico Monte Catria, nel cuore dell’Appennino Umbro-Marchigiano, offre le condizioni ideali per famiglie e appassionati di sport invernali di ogni età..

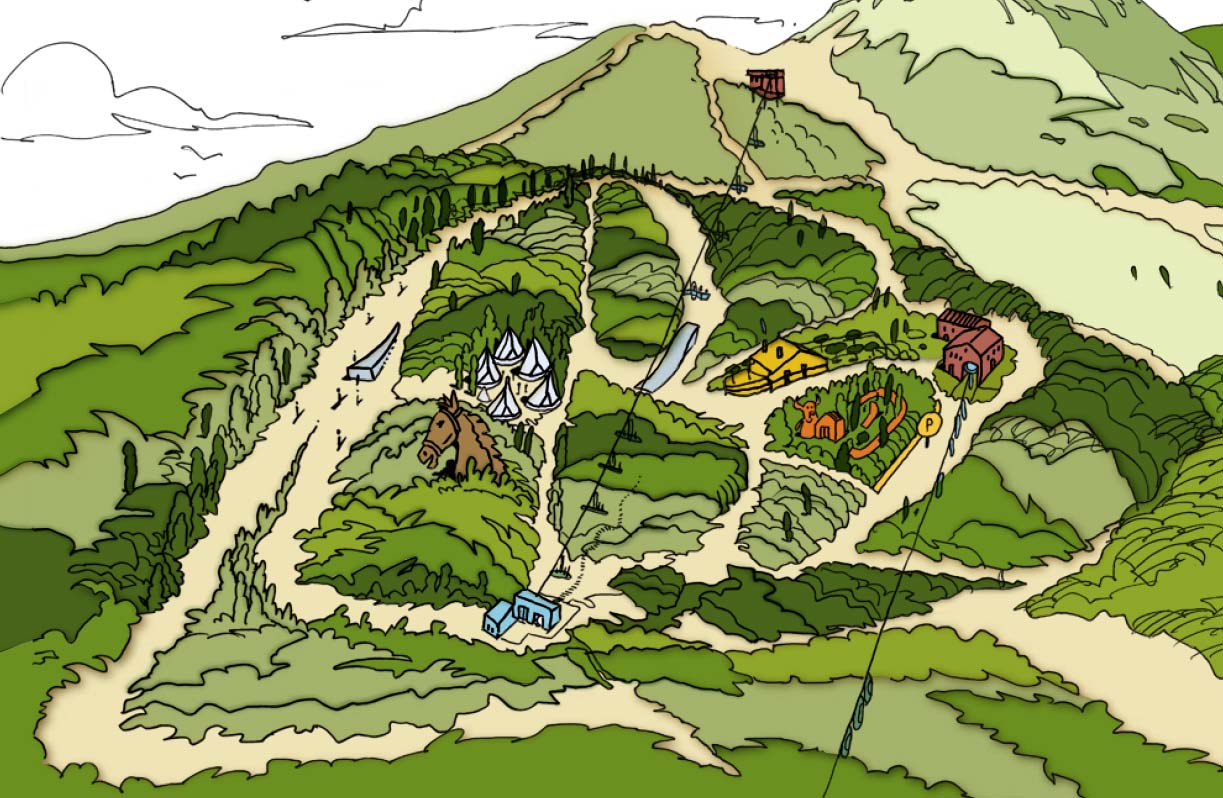

Infatti dispone di 12 km di piste, servite da una cabinovia biposto, due seggiovie e due tapis roulant. Il Kinderland attende i più piccoli con una area attrezzata per giocare tutto l’anno.

Un caldo e ospitale rifugio è operativo per un sano spuntino, per un ristoro al ritorno dalle piste, per un pranzo con cucina tipica, per un rilassante weekend e per godersi un panorama straordinario.

Le piste da sci

sport invernali

Il comprensorio sciistico Monte Catria, nel cuore dell’Appennino Umbro-Marchigiano, dispone di 12 km di piste, servite da una cabinovia biposto pulsé, due seggiovie e due tapis roulant.

Attività per tutti

Il Comprensorio

Attività per tutti

Divertimento in sicurezza

Sugli altopiani del Catria esiste un luogo di pace, di sport, di avventura sana all’aria aperta. Non potrebbe essere altrimenti se non fosse realizzato tra le sponde certe di una organizzazione attenta che fa da cornice vigile ad ogni attività. Comprensorio MonteCatria, Natura e Divertimento in totale serenità per tutti.